お盆期間のお知らせ

ブログ

ゴールデンウィークのお知らせ

㊗🌸13周年🌸

本日で美容鍼サロンまほろばは

13周年を迎えることができました。

今後とも美容意識が高い皆様の

ご期待に応えられるよう

がんばっていきます。

あけましておめでとうございます。

本年度もまほろばを

よろしくお願い申し上げます。

さて、本日1月7日は

七草粥を食べる日ですね。

せり、ナズナ、ハハコグサ、

ハコベラ、カブ、オオバコ、

ダイコンが春の七草です。

この日に七草を入れた

お粥を食べると

健康に過ごせるそうです。

おせち料理など食べ過ぎた

胃腸の回復にちょうどよい

食べ物ということで

江戸時代に広まったそうですよ。

上記の野菜は美容にもいいので

ぜひ、摂り入れてくださいね。

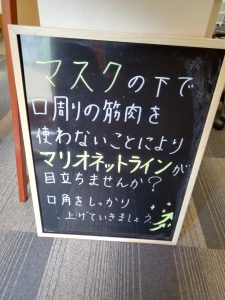

脱 マスク美人

最近、いつも来ている患者さんからコロナの感染症分類が

5類になり、マスクを外す機会が増えたことにより今まで以上に

「フェイスラインのたるみ」、「二重あご」、「マリオネットライン」などが

気になりますという声がよく聞かれるようになりました。

コロナ禍でマスクが日常で必需品になりました。

他人から素顔を見られる機会が激減すると表情筋やそれに

連動する筋肉は知らず知らずのうちに使われなくなり

いつのまにか衰えていきます。

元々、欧米人は表情筋の6~8割を使って話しているのに対し

日本人は2~3割しか使ってないと言われています。

その上、常にマスクで覆われ無防備になっている頬や口元は

気づかないうちにどんどん「マスクたるみ」が進行してしまいます。

こんな方は要注意

✅マスクをしだしてから顔がたるんできた感じがする

✅しわが増えてきた

✅二重あごが気になりだした

✅ほうれい線が深くなった

✅マスクをとった後の老け感がとっても気になる

実は上記のお悩み、美容鍼で解決できますよ。

美容鍼はたるんだ表情筋に直接アプローチして引き上げて

いくので即効性があります。

あと本当はマスクは外した方がいいのですが、どうしても

外せない方は「あいう体操」や意識的に口角を上げるなど

積極的に表情筋を使っていきましょう。

表情筋も筋肉なので、マスクの中で使わないとハリがなくなり

どんどんたるんだ状態になってしまいますよ。

年末年始のお知らせ

こんにちは。

今年もあと1週間をきりましたね。

当サロンの年末年始のお知らせをいたします。

12月30日(金) 午前中のみ

12月31日~1月3日 お休み

1月4日(水)から通常どおりとさせていただきます。

最近は空気が乾燥してお肌が乾燥しがちです。

乾燥は美容に大敵なので、

しっかり加湿 & 保湿を行いましょう

腸内環境と美容は比例する!?

こんにちは。

寒くなってきましたね。

突然ですが、みなさん

頑固な便秘って辛いですよね?

おなかが張ったり、痛いと感じたり

ときには食欲が湧かなかったり、、、

便秘にはいろいろなタイプが

あるとご存知ですか?

日本人に多いと言われているのが、

【弛緩性便秘】と呼ばれるタイプ。

これは腹筋が弱い高齢者や女性、

運動不足の人に多いと言われています。

弛緩性便秘の予防をするためには、

生活習慣の見直しが大切です。

対策としては以下のようなものがあります。

①食物繊維を多く含む食品を摂る。

便量を増大させ、排便リズムを回復させます。

②お白湯を適切に摂る。

胃・大腸の反射を促します。

③適度に脂質を摂る。

脂肪酸が大腸を刺激します。

『皮膚は内臓の鏡』と言われています。

生活習慣を整えながら、

普段から体調管理を

しっかりしたいものですね 。

。

内臓の冷え性

こんにちは。

最近は昼夜の気温差が激しいので

服の選定が難しいですね。

突然ですが、

・低体温である

・お腹が冷える

・風邪を引きやすい

・便秘になりやすい

これらに思い当たる人は

内臓冷え性かもしれませんよ。

内臓冷え性とは、

体の内側から起こる冷えです。

冬だけでなく

冷たい食べ物を選びがちだったり、

冷房の効いた冷えた部屋で過ごす夏も

注意が必要と言われています。

内臓が冷えると

・血流の低下

・免疫力の低下

・基礎代謝の低下

・消化機能の低下 などを招くことも、、、

内臓の冷えは手足の冷えと違って

自覚している人が少ないと言われています。

内臓が冷えないよう、

体を温め、血流を良くして

体を冷やさないよう心がけましょう!

美容にも良い目の健康づくりに効果的な食材

日々の目の不調といえば、スマホ、パソコン作業、読書などの

眼精疲労やかすみ目、ドライアイなどが挙げれられます。

食生活を見直すことも目の不調の回復に役立ちます。

抗酸化作用の高いビタミンA、アントシアニン、アスタキサンチンなどは

眼精疲労やかすみ目の改善が期待できます。

ドライアイにはDHAやEPA,ラクトフェリンなど、これらは目の粘膜を保護し、

涙の正常な分泌を促す働きがあるといわれています。

レンズの役割をする水晶体に多く含まれるビタミンCや網膜の黄斑部にある

ゼアキサンチンなども役に立ちます。

このように目の健康づくりを助けてくれる栄養成分はたくさんありますが、

その中でもカロテノイドの一種であるルテインは最近特に注目されています。

ルテインは目の水晶体と黄斑部に多く存在している抗酸化作用の強い

栄養成分で、紫外線やブルーライトといった人体にとって有害な光を吸収しながら

網膜へのダメージを防ぐ働きをします。

以下に各栄養素の食材を挙げます

ビタミンA

レバー、卵黄、ほうれん草、にんじん など

ビタミンC

ピーマン、ブロッコリー、キャベツ、じゃがいも、レモン など

ビタミンE

アーモンド、落花生、ツナ、豆乳 など

DHA,EPA

サバ、イワシ、アジなどの青魚、豚肉、鶏肉、牛肉 など

アスタキサンチン

エビ、カニ、鮭、イクラ、タイ など

ゼアキサンチン

パプリカ、トウモロコシ、柿、卵黄 など

ラクトフェリンが添加されたもの

ナチュラルチーズ、牛乳、ヨーグルト など

以上は全部摂取はできませんが、バランスよく食事を楽しみながら、

日々の食習慣に取り入れていきましょう。

ビタミンCの摂取方法

シミや肌荒れはビタミンCの摂取が効果的だと

言われています。

しかし、ビタミンCの摂り方を誤るとしっかり

吸収されていないという可能性があります。

ビタミンCは2~3時間で排出されるので一度に

まとめて摂るよりも何回かに分けて

摂りましょう。

またできてしまったシミを消すよりも

シミを作らせないためにビタミンCを

摂るのが正解です。

日差しの強い所へ旅行をしたりする場合は

2週間ぐらい前からビタミンCの補給を開始して

紫外線に対する抵抗力を高めることが

大切です。